現場だより

高野槇を製材しました。

2018年06月06日

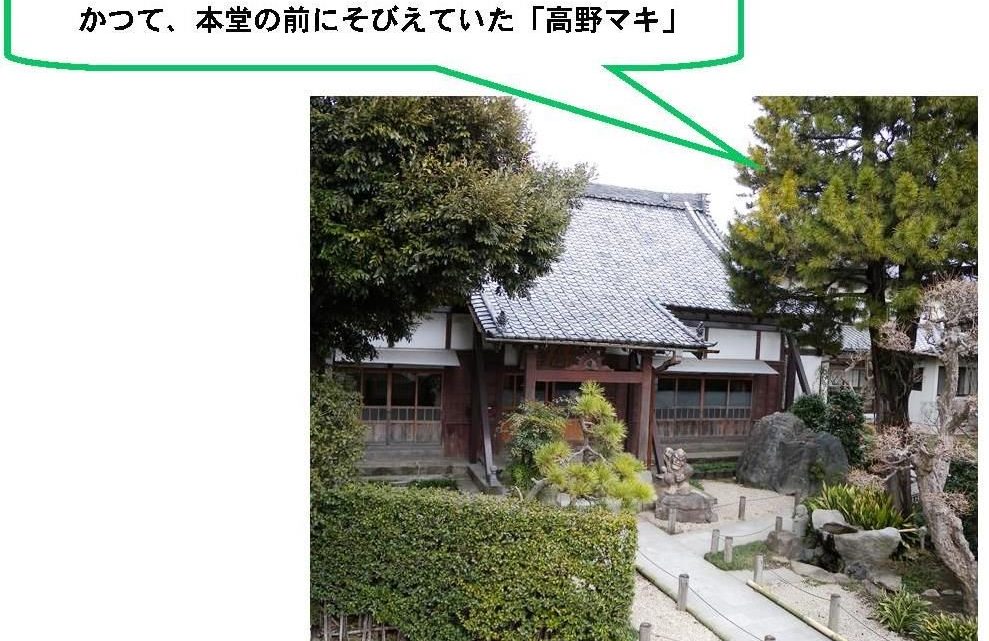

かつて、「高野山千葉別院」だった名残の高野槇が本堂前に立っていましたが、火災の折に、枯れていくのも忍びないと思い、伐採して市原別院で乾燥させておりました。

伽藍再建工事にあたり、本堂の欄間にでも使えたら、枯れそうになった高野槇も生かされるのではないかと、製材所を探して製材することにしました。

石屋さんからお借りしたユニックに積んで、市原の高滝湖近くの製材所に搬入したところ、わざわざ千葉市から来たの?と驚かれ、また取りに来るんじゃ大変だろうからと、すぐに挽いてあげると、ありがたいお言葉。

いったんバンドソーを機械からはずして、「目立て」をするようです。とはいえ、手作業ではなく、一度セットしたら後は機械が自動でやるので、その間に、どんな木取りにするか、太い木をフォークリフトを器用に使って360度まわして、切る面を決めます。

次は、バンドソーをどの角度から入れるのがいいか、丸太の角度を決めてくれます。三次元の気遣いが必要になるようでした。

目立てが終わったバンドソーをセットして、いよいよ製材になります。

ブーンと大型の電動のこぎりが動き始め、台車に乗せた槇の木がスライドしていくと、チ~ンという音がして丸太がスライスされていきます。厚さ7分、21mmにお願いしたので、たぶん既に厚さはセットされているのだと思います。何回か台車をスライドすると、次第に巾のある板材が出来上がっていきます。

丸太の中の腐りがどこにどこまで入っているかは、挽いてみないとプロでもわかりません。

スライスされるたびに、どきどきひやひや、期待と不安が入り混じります。まるで、昔の出産シーンのように、男の子だろうか女の子だろうかとどきどきするのに似ています。無事出産となったら、誰に似ているだろうか、女の子だったらかわいいだろうかと欲が出るのと同じで、板材になったらなったで、きれいな木目が出ているだろうか、節はないだろうかと目を皿のようにして見せていただきました。

無事、十数枚の板が取れて、電動のこぎりのスイッチが切られ、もとの静寂に戻りました。静かになったら、製材したての木の香りがあふれていることに気づきました。